Es war einmal in Springfield, als Bart Simpson, seinen Rektor Skinner dazu manipulierte „Du bringst mich nicht dazu, Anus zu sagen!“. Was freue ich mich darüber, dass meine älteste Tochter die Serie für uns entdeckt hat.

Doch was, wenn diese Szene mehr Tiefgang besitzt, als man auf den ersten Blick vermutet? Vielleicht liegt genau hier eine Erklärung für Donald Trumps politische Wiederauferstehung im Jahr 2024 – und eine Warnung für die deutschen Bundestagswahlen 2025.

Die Trump-Formel: Aufmerksamkeit über alles

Donald Trump hat die Regeln der politischen Kommunikation neu geschrieben. Während seine Kritiker ihn zerlegten, baute er eine Bühne aus den Trümmern ihrer Empörung. Jede Schlagzeile, jede spitze Bemerkung, jeder Skandal – all das stärkte seine Präsenz. Negative Aufmerksamkeit? Egal. Aufmerksamkeit bleibt Aufmerksamkeit.

Medien, Talkshows und soziale Netzwerke besprachen ihn pausenlos. Trump „ging viral“, ob mit provokanten Tweets oder absurden Aussagen. Und die Wähler:innen, die ihn bereits mochten, sahen: „Er regt alle auf, also macht er wohl etwas richtig!“ Seine Gegner verstärkten ironischerweise sein Narrativ. So gewann er 2024, obwohl viele ihn für „unwählbar“ hielten.

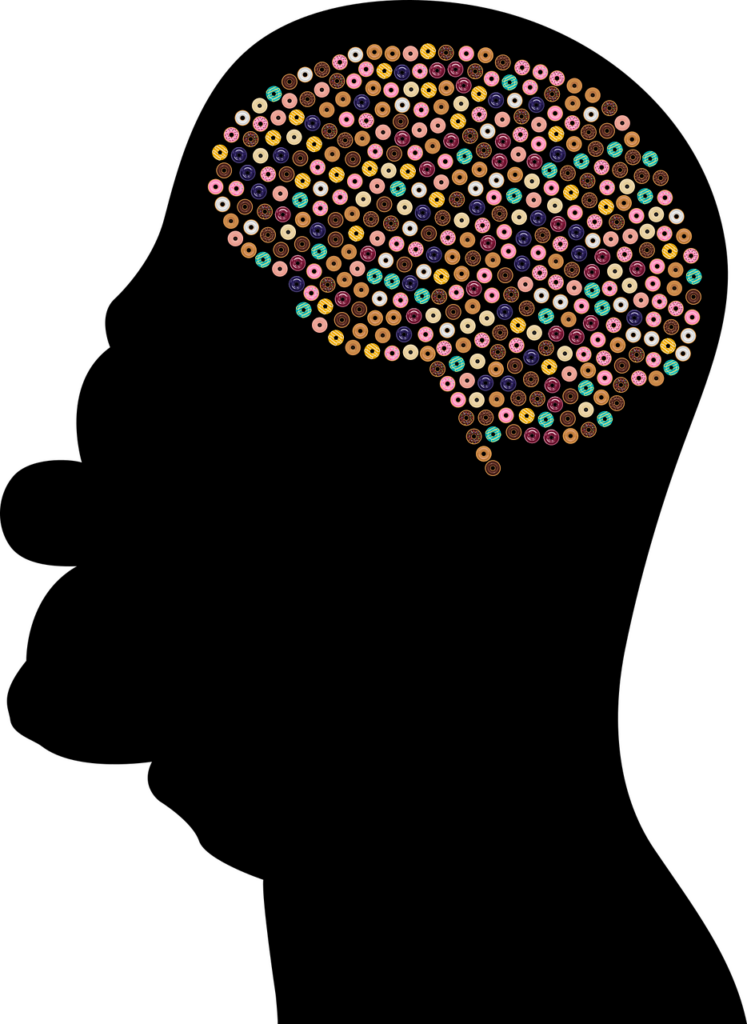

Anus, Anus, Anus: Der Simpson-Effekt

Hier kommen die Simpsons ins Spiel. Wenn man etwas nicht will, sollte man es vielleicht nicht ständig wiederholen. Wer Trump nicht will, sollte aufhören, ihn zum Mittelpunkt aller Diskussionen zu machen. Bart Simpsons Satz ist ein perfektes Beispiel für den paradoxen Effekt: Je mehr man etwas vermeiden möchte, desto stärker manifestiert es sich.

Negative Publicity dreht sich wie ein Bumerang. Trump gewann durch die Energie, die seine Kritiker ihm widmeten. Seine Anhänger blieben begeistert, seine Gegner erschöpften sich in Diskussionen. Am Ende blieb nur er im Rampenlicht. In Deutschland könnte sich dieser Effekt 2025 wiederholen, sei es mit der CDU oder anderen polarisierenden Parteien.

Was tun gegen den Bumerang?

Die Lösung liegt nicht in Empörung, sondern in der Konzentration auf Alternativen. Statt zu sagen: „Wir wollen ihn nicht!“, sollte die Botschaft lauten: „Das hier wollen wir!“ Doch das fällt schwer. Es ist einfacher, über die Skandale der Gegenseite zu reden, als eigene Visionen überzeugend zu formulieren. Dabei entscheiden Visionen, nicht Empörungen, letztlich Wahlen.

Medien tragen ebenfalls Verantwortung. Wenn sie jede Provokation eines polarisierenden Kandidaten ins Zentrum rücken, schaffen sie eine Bühne. Stattdessen könnten sie diejenigen stärken, die Lösungen anbieten, und weniger Raum für toxische Diskussionen lassen. Das bedeutet nicht Zensur, sondern Priorisierung. Kein Mensch liest 50 Artikel über denselben Skandal, aber viele bleiben hängen, wenn sie von echten Alternativen hören.

Eine Lektion für Deutschland

Wenn wir also 2025 verhindern wollen, dass eine ähnliche Überraschung wie Trumps Wiederwahl passiert, müssen wir anders kommunizieren. Wir dürfen nicht ständig „Anus“ sagen, während wir glauben, das Problem zu lösen. Stattdessen sollten wir uns fragen: Welche positiven Erzählungen, welche politischen Visionen können wir den Wähler:innen anbieten? Wem schenken wir Aufmerksamkeit – und warum?

Am Ende entscheiden wir, ob wir zur Bühne für diejenigen werden, die wir eigentlich vermeiden wollen. Und vielleicht sollten wir dabei auch ein bisschen auf die Barts und Seymours achten.

Nachtrag: Inzwischen weiß ich, dass dieser Effekt als Agenda-Setting bekannt ist.

Lies mehr auf remittere.de